Я помню, как сам готовился к ЕГЭ по химии и тратил вечера на понимание самых коварных тем. Ионная связь для ЕГЭ химия — одна из таких вещей, которые кажутся простыми на словах, но превращаются в ловушку, когда видишь тестовое задание. А ведь принцип тут очень логичный: один атом жадно забирает себе электрон, а другой безропотно его отдает. Всё, готово — союз, основанный на взаимовыгодном обмене. Но, как в жизни, за любым коротким определением скрываются нюансы. Давайте разберемся, и я постараюсь сделать это не в формате унылого учебника, а скорее как разговор двух знакомых, которые обсуждают хитрую тему перед экзаменом.

Почему вообще важна тема ионной связи

Понимание ионной связи необходимо не только для галочки на экзамене. Эта тема встречается в заданиях с первого по последний номер, включая расчетные задачи. Если путаться в том, что такое катион и анион, или не видеть разницу между натрием и серой — сразу растут риски потерять баллы. Когда я впервые открывал тесты, казалось, что ионная связь мелькает в каждом втором задании. И это, кстати, не иллюзия: экзаменаторы считают её основой химической грамотности. Представьте: без этого вы не сможете корректно объяснить, каким образом существует кристалл поваренной соли, а это уж слишком базовый пример для будущего выпускника.

Именно поэтому кто-то начинает зубрить формулировки, а кто-то ищет картинки со структурами на плакатах. Мой опыт показал: лучше всего работает комбинация. Я учил определения, но сразу закреплял их в задачах и примерах. Тогда связь перестает быть абстрактной, а превращается в инструмент объяснения окружающего мира. Без преувеличений.

Что происходит на уровне атомов

Ионная связь возникает всегда там, где участвуют металл и неметалл. Металл охотно отдаёт электроны, неметалл легко принимает. В результате формируются положительные катионы и отрицательные анионы. Они притягиваются друг к другу, и это притяжение становится прочнейшим фундаментом связи. Самое интересное для меня было впервые осознать, что здесь нет «совместного пользования» электронами, как в ковалентной связи. Тут всё сурово и по-деловому: один теряет, другой приобретает. Впрочем, именно в этой жёсткости и кроется сила — ионные соединения часто имеют высокие температуры плавления.

Если проще, возьмите хлор и натрий. Натрий щедро отдает один электрон, хлор его подбирает. В итоге и один, и второй становятся устойчивыми — каждый достигает конфигурации благородного газа. Я всегда представлял это как дружбу соседа-бедняка и соседа-коллекционера: первый избавился от лишнего хлама, а второй счастлив, что пополнил коллекцию.

Характерные свойства ионных соединений

Чтобы не застрять в теории, полезно сразу обсуждать свойства, которые отличают ионную связь. Классика жанра: высокая температура плавления и кипения. Это объясняется тем, что нужно затратить много энергии для разрушения решетки. Еще одно свойство — хрупкость кристаллов. При механическом воздействии ионы смещаются, одноименные заряды оказываются рядом и отталкиваются друг от друга. В итоге кристалл просто раскалывается.

А еще в задачах любят спрашивать проведение электрического тока. В твёрдом состоянии ионные соединения ток не проводят. Но стоит расплавить их или растворить в воде — и начинается веселье: ионы двигаются свободно, обеспечивая проводимость. Это удобный маркер для различия типов связей. Лично мне было проще запомнить, представив комнату с толпой людей: пока они приклеены к местам, движение невозможное, а как только у них появляется свобода — весь зал оживает.

Решётка как символ прочности

Говоря об ионных соединениях, нельзя обойти кристаллическую решётку. Она формируется благодаря многоточечным взаимодействиям: каждый ион притягивает не одного, а сразу нескольких соседей противоположного заряда. Это делает структуру экстремально устойчивой. А ещё помогает объяснить, почему минералы и камни так прочны. Когда в школе я смотрел на фото решеток в учебнике, казалось, что это скучные узоры. Потом понял: это визуальная демонстрация сил, которые буквально держат материю в том виде, в каком мы её знаем.

Именно поэтому задачи, связанные с определением кристаллической решетки, часто включают на ЕГЭ. Там любят спрашивать: «Какая решетка у NaCl?» Или могут предложить определить свойства вещества, исходя из типа решетки. Если путаешься, сразу теряешь баллы. Так что запоминание этих особенностей — не учебная формальность, а реальный билет к дополнительным баллам.

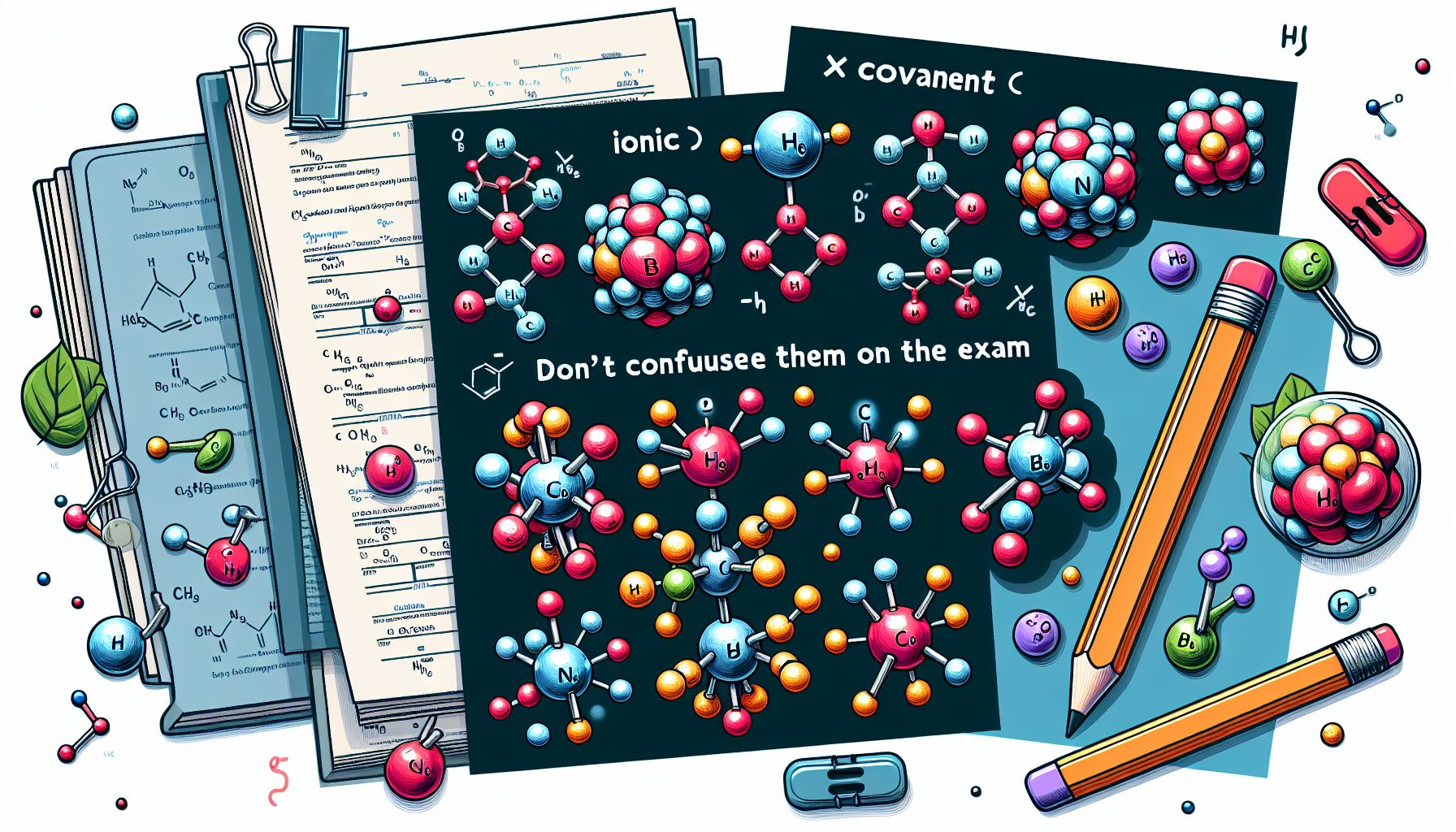

Ионная и ковалентная: не спутай на экзамене

Ошибки начинаются, когда ионную связь начинают путать с ковалентной. Мне как-то встретился ученик, уверенный, что валентность и связь — одно и то же. Пришлось объяснять, что ковалентная предполагает совместное использование электронов, а ионная — исключительно передачу. Ключевое отличие в механизме взаимодействия.

Для тренировки полезно сравнивать свойства: если у вещества низкая температура плавления и оно состоит из молекул — скорее ковалентная связь. Если же вещество кристаллическое, твердоё, с высокой температурой плавления — перед вами ионная. Любимое задание экзамена — «Определите тип химической связи». И если не натренироваться, начинаешь сомневаться в самых простых примерах. В моей практике лучший способ закрепить — составлять таблицы различий и постоянно возвращаться к ним.

Как тему использовать в практических заданиях

Разбирать только теорию было бы слишком академично. На ЕГЭ много задач, где нужно вспомнить свойства ионных соединений: предсказать проводимость раствора, описать характер кристаллов, рассчитать массу вещества. Иногда даже небольшая оговорка помогает выйти на правильный ответ. Например, прочность решетки сразу объясняет, почему соль плавится при такой страшной температуре. А понимание свободы ионов в растворе позволяет ответить на вопросы о токопроводности без долгих рассуждений.

Я всегда советовал ученикам после каждой подтемы решать хотя бы пару тренировочных заданий. Теория, оставленная без практики, утекает из памяти примерно так же быстро, как вода из дырявого ведра. Сам я делал так: прочитал параграф — решил несколько задач. Такой метод почти гарантирует, что во время экзамена мозг достанет из памяти именно нужную информацию.

Лайфхаки и подход к подготовке

У каждого свой стиль подготовки, но у тех, кто сдал экзамен на высокий балл, есть общие приёмы. Во-первых, не зубрить, а искать логику. Во-вторых, сочетать справочник и задачи: теория нужна минимум дважды, чтобы закрепилось. Я, например, вешал у себя на стене таблицы: на одной сторона были формулы, а на обороте определения. Чуть устал — отошёл к стене, посмотрел, вспомнил.

Если вы чувствуете, что без системной подачи знаний тяжело, то есть проверенный вариант — онлайн-школа. Например, я лично могу советовать курсы подготовки к ЕГЭ, где материал объясняется простыми словами и закрепляется практикой. Это не заменит вашу самостоятельность, но здорово экономит время и спасает от лишнего стресса. А это, честно говоря, половина успеха при сдаче экзамена.

Финальные советы и немного личного опыта

Когда я сам сдавал ЕГЭ, я отлично видел, что большинство одноклассников спотыкались именно на базовых вещах. Путаешь понятия — и готово, три балла потеряны. Поэтому мой главный совет: перестаньте бояться слов «ионная связь». Пусть это будет не страшный термин, а привычный друг. Чем проще и яснее вы сами себе объясните явление, тем надежнее оно закрепится.

И не забывайте о регулярности. Сдать химический экзамен можно без нервного срыва, если уделять теме хотя бы 20 минут в день. За одно такое небольшое занятие вполне реально повторить главное: отличие ионной связи от других, примеры веществ, три-четыре ключевых свойства. В итоге в день экзамена вы будете чувствовать себя увереннее. А это, пожалуй, важнее любых шпаргалок, которые всё равно чаще мешают, чем помогают.